inaugurazione Chiesa Zeffirino

Dove si trova

Si trova in Italia, all’interno del Santuario del Divino Amore in via Ardeatina, Roma.

Eretta in uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati d’Italia dagli zingari di ogni gruppo, specie dai Rom abruzzesi, i Kangherì Romanì, la chiesa zingara, rappresenta il primo esempio di luogo di culto eucaristico al mondo dedicato ad un rappresentante del popolo rom. Infatti il Beato Ceferino Himènez Malla (Zeffirino), è il primo zingaro martire della fede cristiana elevato agli onori degli altari in quanto assassinato per la fede dai franchisti anticlericali durante la guerra civile spagnola nel 1936.

Come e' fatta

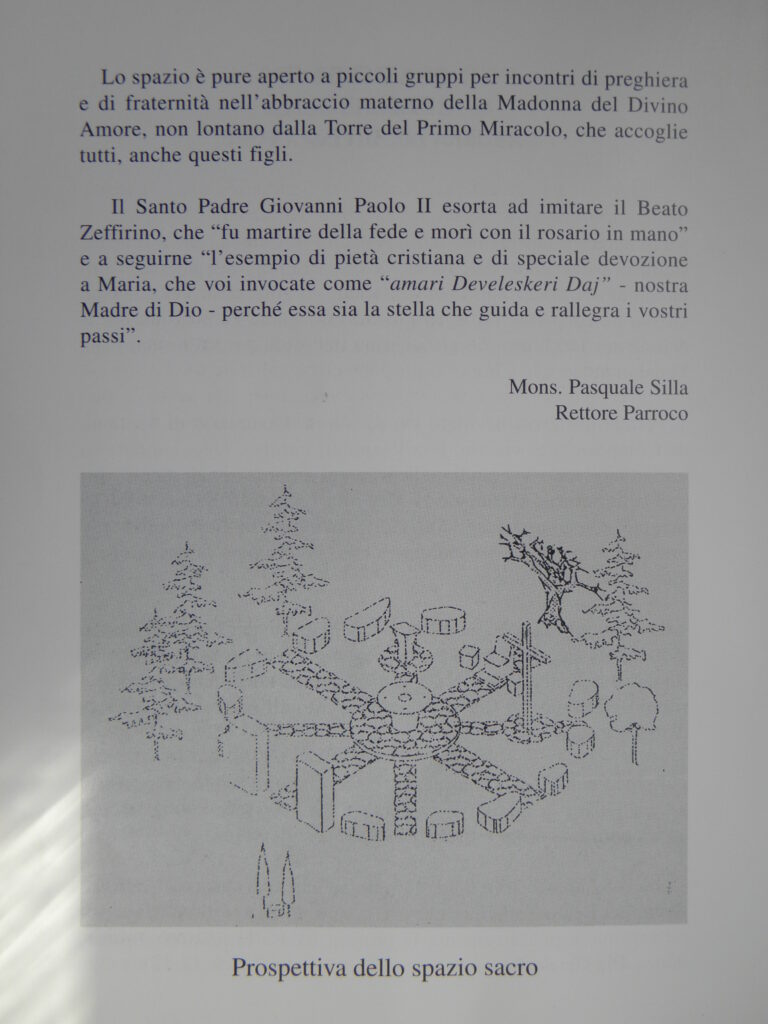

Il cerchio-ruota accampamento-tenda

Concepita a cella unica, a pianta circolare, si presenta delimitata, non con mura sormontate da volta, ma a descrivere lo schema tondo sono una fila di 12 monoliti irregolari estratti dalle cave locali, il tufo romano. Misura un diametro di circa 10 metri e si articolata attorno ad un altare anch’esso di forma tonda posto al centro della ruota. Alla destra della mensa si erige imponente un crocefisso ligneo, a sinistra la sede e l’ambone, in fondo, diametralmente all’ingresso, a mo di abside, si erge la grande statua bronzea raffigurante l’immagine di Zeffirino, beatificato da Giovanni Paolo II nel 4 maggio del 1997. L’entrata della chiesa è segnata da due enormi stele-colonne che si traducono in portali i quali riportano affisse le tavolette d’argilla recanti le pronunce solenni dei papi che cambiarono la storia della religione cattolica nei confronti dei Rom e Sinti: Paolo VI e Giovanni Paolo II. Rispettivamente si legge sull’epigrafe a sinistra: “voi non siete ai margini…. voi siete al centro della chiesa”; su quella a destra: “mai più discriminazioni e disprezzo verso i poveri e gli ultimi”. In oltre ad arricchire “il povero tempio” giocano un ruolo essenziale gli arredi sacri di forte e suggestivo valore simbolico, i basso rilievi in ceramica policroma a mosaico: l’Agnello pasquale sul fronte dell’altare, il Buon Pastore sullo schienale della sede, i quattro evangelisti sul prospetto dell’ambone.

Che cosa rappresenta

Il cerchio, sul quale è improntata l’intera struttura architettonica, richiama senz’altro la simbologia più adatta ad interpretare ideologicamente la cultura zingara nel suo insieme di: spazio, tempo e comunità storico-etnica. A partire dai significati più evidenti del cerchio quali la ruota, la tenda, il falò, la comunità stessa, su questa forma soggiungono altre metafore concettuali come il sistema della famiglia allargata che si propaga all’esterno concatenata da una dinamicità centripeda che segna di volta in volta anche un certo confine antropologico tra gagè e Rom ( tra zingari e non). Lo spazio della tenda diventa il territorio, l’habitat, la nicchia ecologica in cui salvaguardare la propria identità, un sistema di vita basato sulla moltiplicazione dei tempi e degli spazi dati dal nomadismo. Inoltre la circolarità è sinonimo della ciclicità di un modo di vivere che si perpetua all’infinito e per questo rinnovato sempre in coerenza con la rigenerazione della natura. Inoltre sono palesi simboli di chiaro riferimento cristiano come le dodici tribù d’Israele date dal numero dei massi che circoscrivono il recinto sacro, l’orientamento a est verso Gerusalemme, la tipologia arcaica della pianta circolare che è prodroma di tutte le chiese antiche e moderne. .

Significati della statua bronzea del Beato Zeffirino

La statua, realizzata in materiale bronzeo, misura circa 4 metri di altezza e circa tre di larghezza.

Riassume un sintesi simbolica tra la tradizione cristiana e quella zingara, in perfetto equilibrio teologico-antropologico, rappresenta un esempio di sincretismo religioso là dove convivono due spiritualità differenti ma accomunati dalle stesse radici: la volontà di riconoscere un solo Dio al di sopra di noi. Se da una parte l’albero per gli zingari ricorda la famiglia e il luogo di “rifugio” dimorale, altrettanto per la mitologia cristiana ricorre la simbologia dell’immortalità per gli aspetti dualistici dell’elemento che collega il cielo alla terra, le radici e i rami. Così la figura di Zeffirino, ricavato all’interno del grande vegetale, si protende verso l’alto, innestato in questo processo rigenerativo eterno consegnato al mistero dell’eternità. Il prezzo da pagare? La vita, o la vita o niente. Infatti egli è colto nell’atto del trapasso, morente, mentre cade all’indietro trafitto come Gesù al petto dalla lancia romana (la fucilazione); s’intravede sotto il costato la ferita ingrandita, una fenditura lacerante dalla quale penetrano i raggi del sole che al mattino sorge.

Per il Vangelo l’albero, percepito come albero della vita, è soprattutto simbolo della vera croce, il legno su cui viene crocifisso il figlio di Dio che sale alla risurrezione.

Dunque significati che si allineano, si mescolano, ma che danno origine ad un rinnovato anelito verso l’Infinito.

La realizzazione

Voluta dai Rom e Sinti, pellegrini del Santuario del Divino Amore, si è fatto promotore di questa esigenza spirituale Mons. Don Bruno Nicolini, da sempre sostenitore della pastorale a favore degli zingari in Italia.

Per tale evento viene affidata la direzione artistica al maestro Bruno Morelli il quale si avvale di un gruppo di lavoro che si costituisce apposta per sostenere l’opera architettonica e artistica. Accanto all’opera principale del maestro è da ricordare meritoriamente il contributo di diversi collaboratori satelliti come il noto critico d’arte sacra Prof. Carlo Chenis, della Dott.ssa Mirella Karpati, della consulenza tecnica di Spanò e Pizzuti e infine del promotore Don Bruno Nicolini.

Il progetto è stato sottoposto all’attenzione e al vaglio della Commissione dei “Beni Culturali e Artistici per la Preservazione della Fede Cristiana” presso la sede di S. Giovanni in Laterano, affinchè si ottenesse l’autorizzazione necessaria della Diocesi di Roma.

I tempi di realizzazione del progetto e la sua messa in opera si aggirano intorno ai due anni tra fasi alternati di: studi preliminari architettonici, studi preparatori scultorei, studi pittorici, bozzetti progettuali della statua.

Vincitrice dell’appalto è stata l’impresa edile “Marinelli”.

Inaugurazione

L’inaugurazione della Piccola Chiesa a Cielo Aperto si è tenuta il 26 settembre 2004 presieduta dal vice gerente Card. Mons. Moretti, data memorabile per ricordare il primo incontro di Paolo VI con gli Zingari a Pomezia (LT) nel 1965. Presenti numerosi esponenti autorevoli del clero e di tutto l’ordine sacerdotale. Inoltre zingari da tutt’Italia, radunati attorno al “falò spirituale”, hanno colorato la giornata con canti, musiche e danze tipiche. Mass-media di stato e privati come: i Tg di Rai Uno, Due,Tre, SKAI, TG Regionali, Italia Uno, Rete Quattro, Canale Cinque, ecc…e varie testate di quotidiani nazionali e locali Come: La Repubblica, Il Messaggero, il Tempo, L’Osservatore Romano, Panorama, L’Espresso, ecc… hanno diffuso la notizia in tutte le forme di comunicazione dando rilievo all’unicità dell’evento religioso e artistico. Molte sono state le interviste all’autore principale dell’opera, Bruno Morelli.

Tell us about your thoughtsWrite message